🌱 Transitions agroalimentaires : un nouveau document de capitalisation du programme TERSAA

Acting for Life et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) sont fiers de présenter un document de […]

Acting for Life et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) sont fiers de présenter un document de […]

Chères et chers partenaires, Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle et je souhaite vous […]

Dans le cadre des projets APAC (Appui aux Populations Affectées par la Crise Sahélienne) et PARCS (Projet d’Appui […]

Acting for Life et ses partenaires dressent un bilan très satisfaisant du programme TERSAA, près de deux ans après son lancement.

En octobre 2023, une délégation composée de plusieurs membres du Bureau et du Conseil d’administration d’Acting for Life, dont le Président Jean-Cyril Spinetta, s’est rendue au Bénin afin de suivre les projets que l’ONG y mène.

Le Conseil d’Administration et l’équipe d’Acting for Life se joignent au Président de l’association, Jean-Cyril Spinetta, pour vous souhaiter une excellente année 2024.

Dans le cadre du projet Distri’Solidaire, Acting for Life et Hortitechs Développement soutiennent plusieurs unités de transformation de jus locaux au Bénin.

60 jeunes hommes et femmes diplômés grâce aux formations en électricité et en apiculture dispensées dans le cadre du projet PARCS au Ghana.

La finalité du projet MADE-M est de contribuer aux politiques publiques nationales pour améliorer l’emploi digne et l’accès à cet emploi par des formations professionnelles de qualité. Acting for Life accompagne son partenaire APAPE/PH pour la réalisation de nouveaux modules de formation en bâti traditionnel.

Face à la menace que le changement climatique représente pour nos sociétés, Acting for Life est consciente de la nécessité de remettre en discussion le modèle organisationnel des acteurs de la solidarité internationale. AFL poursuit son engagement en faveur de la transition écologique.

En vue de poursuivre son engagement en faveur de la transition écologique et d’assurer l’adaptation aux changements climatiques de son action, Acting for Life s’engage à analyser ses pratiques et à les faire évoluer vers un modèle plus durable. C’est dans cette démarche que l’ONG a fait appel à Camille André, expert climat.

15 jeunes électriciens formés pendant un mois à l’électricité photovoltaïque, et 15 jeunes formés en agriculture pendant 6 mois, ont reçu leurs attestations. De nouvelles perspectives s’offrent à eux.

Partenaire clé du programme TERSAA, Servair s’engage en faveur du « consommer local ». Denis Akue-Atsa, Responsable Achats Servair Togo, revient sur cet engagement.

Acting for Life publie son Rapport annuel 2022, retraçant les actions menées par nos équipes sur 17 projets à travers 14 pays. Une année rythmée par les collaborations entretenues par l’ONG avec ses partenaires locaux en Afrique de l’Ouest et Amérique latine.

Découvrez les actualités du projet PAP-Bio Comoé en Côte d’Ivoire à travers ces bulletins trimestriels d’information.

Un an après le lancement du programme TERSAA, en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine, Acting for Life a rejoint ses partenaires à Dassa, pour dresser un premier bilan à mi-parcours des actions réalisées au Bénin, au Burkina Faso et au Togo.

Dans le cadre du programme TERSAA, Acting for Life et ses partenaires ont participé à une visite du centre agroécologique Songhaï de Savalou.

Acting for Life s’est rendu à Abomey, au Bénin, pour rencontrer l’un de ses partenaires incontournables, l’UDOPER du Zou et des Collines.

Un atelier bilan de l’année 2022 a été organisé le 29 mars 2023 par les organisations partenaires du projet PROFIL II : ARFA, Tin Tua et le RECOPA. Réalisé à Fada N’Gourma avec la participation de nombreux partenaires techniques, cet atelier a permis d’établir le bilan des activités de 2022 et de planifier les activités à venir.

Fatimata est Cheffe de projet au sein du RECOPA, partenaire incontournable d’Acting for Life au Burkina Faso. À l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, elle nous en dit plus sur son parcours inspirant.

Intégrer le monde de la solidarité internationale, c’était une évidence pour Marie Aarnink. Après dix ans de carrière chez Acting for Life, elle nous en dit plus sur ce qui l’anime dans son travail.

Acting for Life (AFL) poursuit ce double objectif de réduire les inégalités de genre et de renforcer l’impact économique de ses projets à travers une meilleure inclusion des femmes qui y contribuent ou en bénéficient.

Une visite de l’IRD s’est déroulée au Togo, dans le cadre de la première collecte de données sur les modèles d’organisation des producteurs et productrices mis en place pour favoriser la commercialisation des produits agricoles.

Suivi du programme TERSAA : rencontre avec 16 jeunes formés aux métiers de l’agriculture, de l’élevage et de la transformation au Bénin.

Pour le lancement du PARCS au Togo, Léa Pottier, Chargée de Programmes Formation et Insertion Professionnelle d’Acting for Life, revient sur les actions prévues dans le cadre du projet.

En 2022, 288 jeunes encadrés par le projet PAMPEC ont été interrogés sur leur parcours scolaire et leurs conditions d’insertion professionnelle au Bénin, au Mali et au Togo.

Lancé fin 2021, le TERSAA – Transition des systèmes agricoles et alimentaires – a conclu sa première année de mise en œuvre par un atelier de planification annuel, regroupant les partenaires locaux du programme à Planadas, en Colombie.

Mis en œuvre jusqu’en 2025, le projet BIDA – Biodiversité, Inclusion, Développement durable et Eau dans le Chocó Darien – permettra à 1 800 familles d’usagers en milieu rural de disposer d’un accès durable en eau et près de 30 000 habitants ruraux et urbains de la zone d’intervention bénéficieront des actions menées. Dans le cadre du lancement du projet, deux ateliers ont eu lieu en Équateur.

Alors que le READY prend fin, un atelier de capitalisation portant sur les résultats du projet s’est déroulé à Ouagadougou, Burkina Faso. Découvrez-le en images.

Découvrez quelques portraits de jeunes que le projet READY a permis d’accompagner.

Mis en œuvre par Acting for Life et ses partenaires locaux, le PAMOBARMA a permis la réalisation de nombreuses infrastructures.

La réussite du partenariat entre collectivités locales et comités de gestion des marchés à bétail réside essentiellement dans la constitution desdits comités et la clé de répartition des recettes.

Réalisé dans le cadre du PAMOBARMA – Projet d’Appui à la Mobilité du Bétail pour un meilleur Accès aux Ressources et aux Marchés – ce film illustre les réalisations mise en œuvre par Acting for Life et ses partenaires. Découvrez en vidéo l’impact économique de la filière Agropastorale en Côte d’Ivoire.

Alors qu’il touche à sa fin, un atelier de clôture du PAMPEC s’est déroulé le 26 juillet 2022, à Kara au Togo. Les résultats enregistrés témoignent du succès du projet, malgré les difficultés imposées par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.

Une mission de suivi du programme TERSAA – Transition des systèmes agricoles et alimentaires sur les territoires – a été organisée en Colombie afin de permettre aux équipes référentes d’Acting for Life d’observer sur le terrain l’évolution des activités mises en place et de rencontrer les acteurs principaux du programme, dont certains bénéficiaires.

Suite à l’assemblée générale d’Acting for Life, découvrez dès à présent notre Rapport annuel 2024 qui retrace les […]

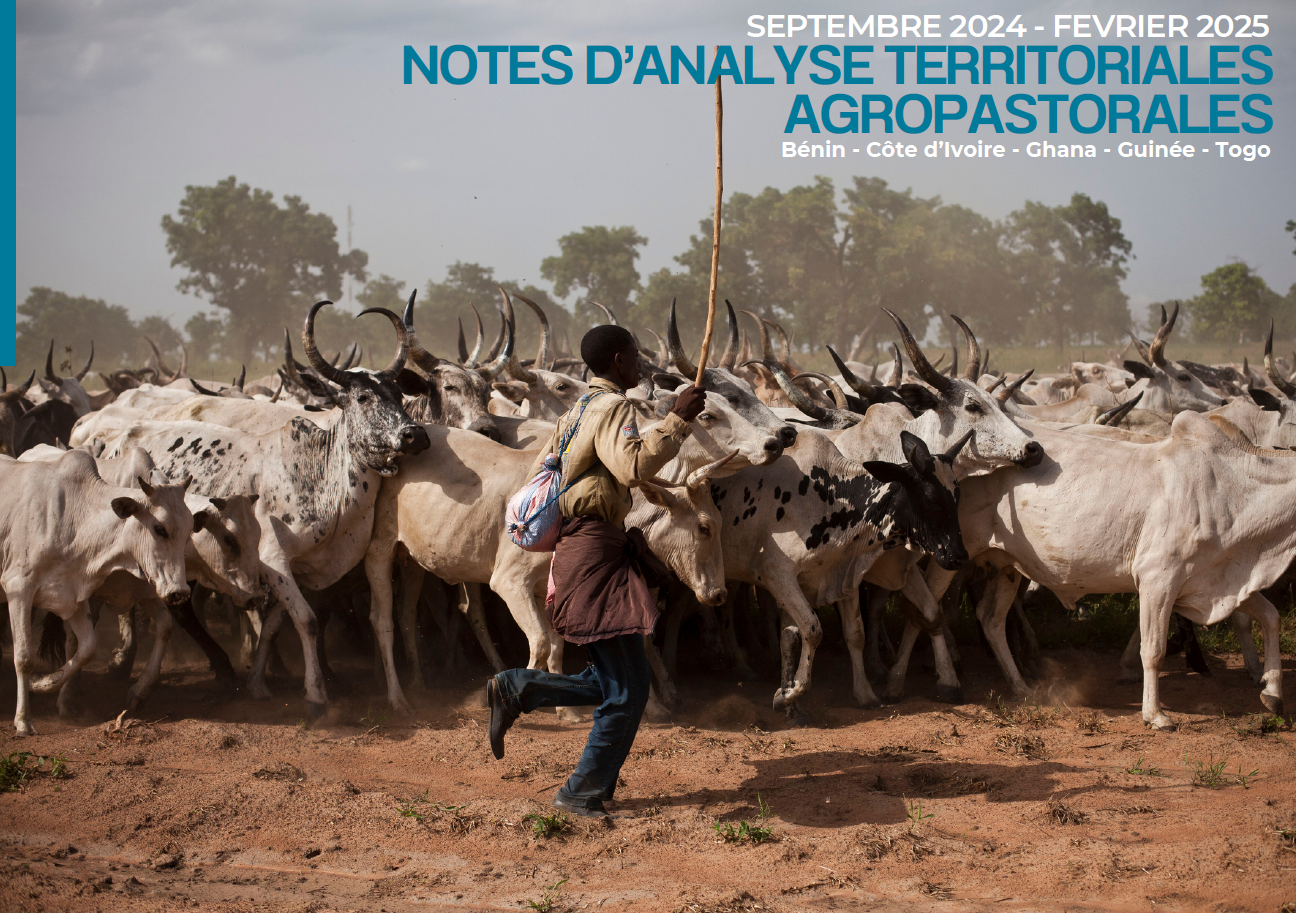

Depuis plusieurs années, Acting for Life suit de près l’évolution de la situation agropastorale dans les pays côtiers […]

Note-de-capitalisation-3-webTélécharger

En Afrique de l’Ouest, les menaces sécuritaires transforment profondément les trajectoires pastorales, fragilisant un modèle d’élevage fondé sur la mobilité.

Dans notre Newsletter de la rentrée 2024, découvrez les événements quelques actualités et événements qui ont marqué la rentrée.

Le Projet d’appui à la formation et l’insertion socioéconomique des jeunes ruraux de la région de l’Est du Burkina Faso (PROFIL II) a pour but principal de renforcer la résilience économique et l’intégration sociale des jeunes hommes et femmes vulnérables tout en favorisant la cohésion sociale au sein des communautés.

Le Projet d’Appui au Renforcement de la Cohésion Sociale (PARCS) dans les territoires transfrontaliers du Bénin, Burkina Faso, Ghana et Togo a pour objectif de renforcer la cohésion sociale à travers des initiatives dans l’agropastoralisme et la formation professionnelle des jeunes. Avec un budget de 2,5 millions d’euros sur trois ans, ce projet vise à améliorer la stabilité et l’intégration sociale dans des zones stratégiques souvent marquées par l’insécurité.